Neuer Glogauer Anzeiger, Nummer 4, April 2020

"Johann Pfeiffer . . . met einem oder met zwei äff?"

"Mit drei Herr Professor."

Handlungsort der Geschichte des bekannten Romans ist Neusalz an der Oder und Carolath im Landkreis Glogau.

Wer kennt sie nicht, die Textpassage aus dem berühmten Roman „Die Feuerzangenbowle“, der 1933 im späteren Droste Verlag publiziert wurde und 1944 in der bekannten Verfilmung mit Heinz Rühmann mündete. 106 Auflagen des Romans von Heinrich Spoerl gab es seit dieser Zeit und drei Verfilmungen, wobei der erste Film bereits 1934 unter dem Titel „So ein Flegel“ in die Kinos kam. Der Erfolg des Romans und der Verfilmung war keineswegs absehbar, denn einer der Urheber – Hans Reimann aus Leipzig – schrieb in seinen 1959 erschienen Memoiren „Mein blaues Wunder“, „nicht weniger als siebzehn Verlage lehnten die Veröffentlichung des Manuskripts ab“. Nur die persönliche Freundschaft von Spoerls zweiter Ehefrau Gertrud mit der gleichnamigen Ehefrau von Heinrich Droste, führte zur Veröffentlichung der Geschichte in der verlagseigenen Tageszeitung „Der Mittag“ in Düsseldorf. Mit einer ersten Auflage von 3000 Exemplaren folgte dann das Buch, auf das der Schwager von Heinz Rühmann – Otto Bernheim – aufmerksam wurde. Der weitere Verlauf ist bekannt, läuft der Film an Weihnachtsfeiertagen doch bis in die heutige Zeit in deutschen Wohnzimmern.

Wer sich jetzt fragt, was hat Glogau bzw. der Glogauer Heimatbund mit der Feuerzangenbowle zu tun, der möge sich die folgende Entstehungsgeschichte des Romans vergegenwärtigen. Der wenig bekannte „zweite Mann“ im Spiel war Hans Reimann (*18.11.1889 †13.6.1969), ein bekannter Leipziger Schriftsteller und Satiriker. Hans Reimann erstand in einem Münchner Antiquariat das Reclamheftchen „Besuch im Karzer“, verfasst von Ernst Eckstein. Auf einer Bahnfahrt, die er gemeinsam mit seinem Freund Heinrich Spoerl (*8.2.1887 †25.8.1955) unternahm entschloss man sich, aus dem Werk das Drehbuch für einen Film zu schreiben. „Wir schrieben also nicht – wir entwarfen“, formulierte Hans Reimann in seinen Memoiren von 1959. Da man für das Drehbuch eine möglichst authentische Grundlage schaffen wollte, ersann Hans Reimann den Aufenthalt in einem Gymnasium. Er bat seinen alten Freund Albrecht von Treskow, der damals Landrat im Kreis Freystadt/Niederschlesien war, ihm eine Stelle als Gastschüler in einem in seinem Machtbereich liegenden Gymnasium zu ermöglichen. Die Wahl fiel auf Neusalz. „So schnürte ich mein Ränzel und mimte in Neusalz an der Oder einen Herrn von mittleren Jahren, welcher das Abitur nachholen will, um studieren zu können“, schrieb Hans Reimann. Ferner vermittelte er, „der Direx zeigte sich äußerst entgegenkommend, instruierte die Lehrer (unter Verschweigung des wirklichen Sachverhalts), ich bekam im Hintergrund ein Bänkchen für mich, frischte Erinnerungen auf, lernte etliches hinzu und formte aus dem Exposé einen Roman, den ich anschließend an meinen Aufenthalt im Oderstädtchen binnen drei Wochen zu Papier brachte“. Nebenbei bemerkt, die Ehefrau von Albrecht von Treskow war eine geborene Gruschwitz, die der bekannten Textilunternehmerdynastie aus Neusalz entstammte. So schlossen sich gewiss Türen auf, die sonst verschlossen geblieben wären.

Kurzum, die Geschichte „Eine Lausbüberei in der Kleinstadt“, wie es der Droste Verlag heute noch auf der ersten Seite betitelt, spielt 1931 in Neusalz an der Oder und in Teilen im Landkreis Glogau, genauer verortet im Schloss und rund um Carolath.

Beginnen wir in Neusalz, welches im Roman als Odernitz bezeichnet wird (im Film heißt die Kleinstadt Babenberg). Zuerst im Gasthof Axmacher untergebracht, musste sich Hans Pfeiffer auf Anraten des Schuldirektors eine seriösere Unterkunft (Kammer statt Bude) suchen.

Das es bei seiner späteren Wirtin, der Witwe Windscheid Malzkaffee und Streuselkuchen gab, passt bestens in die schlesische Genusslandschaft.

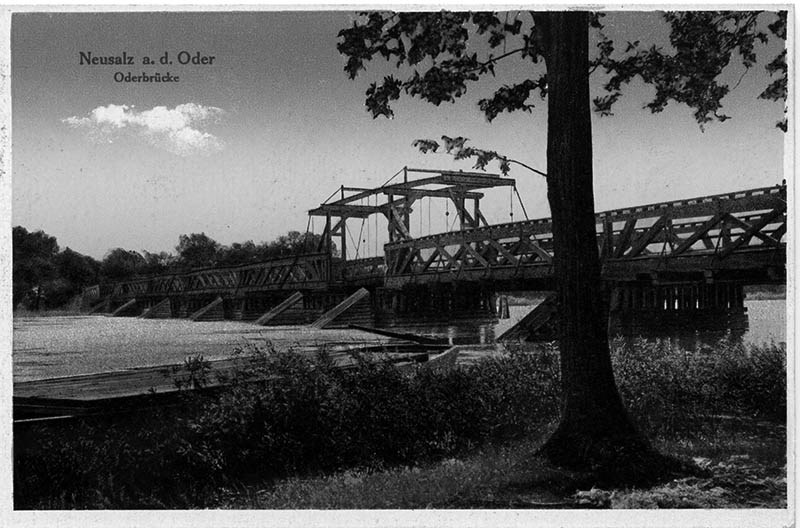

Einen Badenachmittag verbrachte man an der Oder. Die Textpassage heißt, „Hans schaute hinüber nach der alten Brücke. Sie war nach dem Krieg 1870/71 angelegt worden, war aus Holz, in der Mitte aufzuklappen und sollte abgebrochen werden. Das Überschreiten der Brücke kostete 5 Pfennig“.

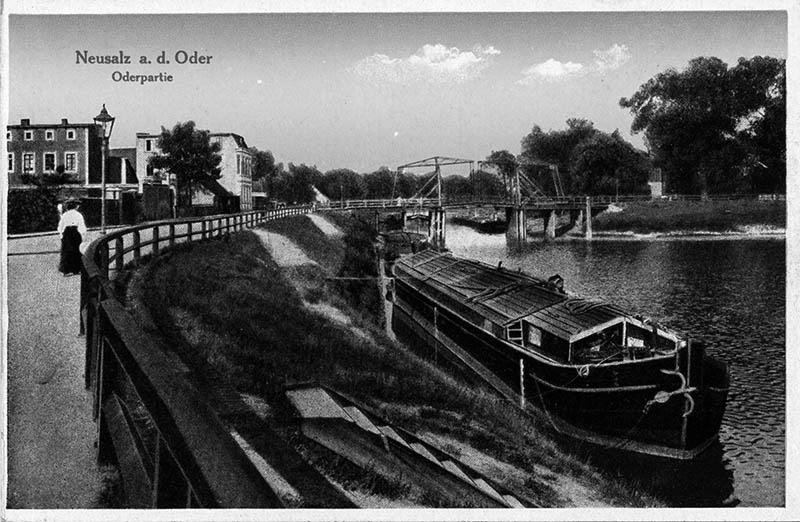

An einer weiteren Stelle heißt es, „dann den Leinpfad die Oder entlang. Hier treidelten einst Pferde die Oderkähne stromaufwärts. Jetzt war es eine Promenade für festlich angezogene Bürger. Der Fluß war nicht sonderlich belebt. Lange Oderkähne lungerten verlassen am Ufer oder waren in Anbetracht des Sonntags vor Anker gegangen“.

Es gibt noch einige Romanpassagen, die durch das heimatliche Neusalz führen. Der Anonymität der Plätze und handelnder Personen ist es wohl geschuldet, dass nahezu alle Bezeichnungen und Namen zum Pseudonym geworden sind. Aber das macht die Geschichte umso spannender, denn ein Nachmittagsausflug der Verliebten, Hans Pfeiffer und Eva Knauer Tochter des Direktors, führt durch einen Buchenwald an der Oder zu einem alten Schloss. Jetzt lassen wir wieder den Verfasser des Romans zu Wort kommen:

„So waren sie allmählich bei dem alten Schloss angekommen, das ihm Eva zeigen wollte. Dies war nämlich der äußere Vorwand des Ausfluges. Hans hätte das Schloß auch sehr gut allein gefunden, ja, er kannte es bereits in allen Winkeln und hatte dort kulturhistorische Studien angestellt. Aber er tat dumm und ließ sich von Eva führen. Treppauf, treppab, über die alten ausgewaschenen Stufen und glitschigen Steinplatten, durch modrige Gänge und gruselige Gewölbe bis hinab ins Burgverlies, dann hinauf auf die dicken bröckelnden Mauern, schwindelnden Wehrgänge bis in den klobigen verfallenen Turm.“

Und weiter, „als sie in den noch bewohnten Neubau des Schlosses kamen, hörte er von ihr eine besonders hübsche Geschichte, die nicht im amtlichen Burgenführer verzeichnet war: Eines Tages erschien bei der Fürstin ein Bauer und ließ bescheiden fragen, ob er seinen Enkelkindern die Urgroßmutter zeigen dürfe. Die Fürstin wußte auf diese Frage nichts zu entgegnen und bat um nähere Erklärungen. Da fragte der Bauer, ob es gestattet sei, das Schloß zu betreten und sich im Saal umzuschauen. Die Fürstin führte den Bauern mit seinem Enkelkinde in die salla terra. Die salla terra, eine monumentale Halle, war bis vor wenigen Jahren ein verräucherter und verschmutzter Stall gewesen; da hatte die Fürstin ohne viel Federlesens ihre sämtlichen Mägde zusammengetrommelt und Decken und Wände mit Seife, Sand und Soda abschruppen lassen. Und nun leuchteten die alten allegorischen Gemälde, die ein halbes Jahrhundert lieblos übertüncht gewesen waren, in frischen Farben. An den Wänden und Decken tummelten sich Zeus, Apoll, Aphrodite, Hera, Artemis und die übrigen Insassen des Olymps. Der Bauer kniff die Äuglein zusammen und unterzog die ethnologischen Gestalten einer eingehenden Musterung. Die Fürstin stand schweigend daneben. Die Putten erwiesen sich bei näherer Betrachtung als Bauernjungen. Alle Körper waren ungeschlacht und klobig. Etwas Robustes ging von der nackten Gesellschaft aus. Der Bauer nahm sein Enkelkind auf den Arm und zeigte mit dem Finger bald an die Decke, bald an die Wand; achtmal hatte er die Urgroßmutter aufgestöbert, die teils mit Artischocken dahinschwebte, teils die Füße badete, teils die aufgehende Sonne bewunderte, teils Ambrosia schlürfte. Und die Erklärung? Der Maler der Szenerie hatte seine sämtlichen Modelle aus dem Dorf bezogen. Und die Urgroßmutter, damals eine schmucke Dirn, musste für sämtliche Göttinnen herhalten und war achtmal vertreten.“

An anderer Stelle heißt es, „jenseits der Oder ging es in den Wald hinein, nach der sogenannten Kardeitsch. Das war ein verquatschtes Wort und hieß ursprünglich Cottage. Hier hatte einst Emanuel Geibel gehaust, im Grün alter Eichen und Kastanien“.

Und etwas später, „dann ging es allmählich heimwärts, durch die Oderniederung zwischen dem Fluß und dem Waldrücken. Vom anderen Ufer winkte das Schloß, ein alter Rittersitz mit Renaissancegiebeln und mächtigen Rundtürmen. Drei Jahrhunderte hatten daran gebaut.“

„Die massive Brücke war 1769 entstanden. Zwei Jäger, zwei Löwen und zwei Bären waren ihr Schmuck. Und überall Katzenfallen, weil es so viele Katzen gab. Und es gab so viele Katzen, weil es so viele Nachtigallen gab. Und es gab so viele Nachtigallen, weil die Gegend rings um das Schloß ein einziges Meer von Fliederbüschen war.“

Mit diesen eindeutigen Beschreibungen ging Carolath in den Roman „Die Feuerzangenbowle“ ein. Die Cottage ließ Adelheid von CarolathBeuthen (*3.3.1797 †29.4.1849) Anfang der 1830er Jahre im neugotischen Stil erbauen, Vorbild war das Englische Haus im Muskauer Park. An den Planungen war auch Karl Friedrich Schinkel beteiligt, wie aus dem Briefwechsel von Adelheid von CarolathBeuthen mit ihrer Mutter Lucie von PücklerMuskau hervorgeht. Die Cottage hieß im Volksmund „Geibelhäuschen“ weil der Dichter Emanuel Geibel auf Einladung von Heinrich Carl Wilhelm Fürst zu CarolathBeuthen (*29.11.1783; †14.7.1864) in den Jahren 1849, 1850 und 1852 dort weilte.

Die Cottage lässt sich auf der Glogauer Landkreiskarte von 1880 nachvollziehen, sie steht aber heute nicht mehr. Das Schloss Carolath ist in den frühen Nachkriegsjahren russischen Zerstörungsorgien anheim gefallen. Neben fragmentierten Außenmauern sind lediglich das Torhaus und die Schloßkapelle wiedererrichtet worden. Die ehemalige sala terre(na) wurde 1713 bis 1715 vom Freystädter Baumeister und Bildhauer Wagner erbaut, sie zeigte wundervolle Bilder der antiken Mythologie. Nach 1945 ist alles in Schutt und Asche gefallen.

Stellt sich abschließend die Frage, warum der Roman als Verfasser Heinrich Spoerl ausweist und nicht (auch) Hans Reimann. Des Rätsels Lösung liegt in den politischen Verhältnissen der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Hans Reimann stand als regimekritischer Schriftsteller unter Beobachtung der Nazis. Deshalb blieb er im Hintergrund und bat seinen damaligen, unverdächtigen Freund Heinrich Spoerl um Namensgebung. Man vereinbarte, die Erlöse aus dem Roman und ebenso aus den Verfilmungen hälftig zu teilen. Dies geschieht innerhalb der Familien bis zum heutigen Tage. Heimatverbundene Schlesier aus den Landkreisen Freystadt bzw. Neusalz und Glogau werden künftig wohl mit noch mehr Amüsement den Film betrachten oder den Roman lesen. Erhält dadurch die Heimat unserer Vorfahren ein weiteres Mal kulturhistorische Bedeutung, zumal die Geschichte „Eine Lausbüberei in der Kleinstadt Neusalz“ ohne Unterlass der Vergessenheit entrissen wird.

Für Heimatfreunde mit detektivischem Sinn bleibt noch zu erforschen, wer die handelnden Personen (Frau Windscheid, Mäusezahl, die Lehrer u.a.) in der Realität waren und wo sich das Hexentor, die Burgstraße, die Neurather Landstraße, der Florinsplatz oder das Modehaus Fechner befand. Ob der ehemalige Studiendirektor Dr. Walter Grack wohl mit dem im Roman wegen seiner Aussprache oft gescholtenen Professor Crey alias Schnauz in Einklang zu bringen ist? Oder aber verkörperte Prof. Crey einen Lehrer namens Goebel, wie sich ein Zeitzeuge in einem Artikel vom 11. Januar 1995 im Göttinger Tagblatt zu erinnern glaubt. Von selbigem Prof. Crey bleibt der Ausspruch, „Met der Schole est es wie met einer Medizin – se moß better schmecken, sonst nötzt se nechts“.

Thomas Kinzel

P.S. Dank an dieser Stelle an Herrn Helmut Arens für den Hinweis auf das Erscheinen der Originalversion des Romans von 1933 sowie an Frau Susanne Kämmner für die vielfältigen Quellenhinweise zu Neusalz an der Oder.

Quellenhinweise:

„Die Feuerzangenbowle“, Originalausgabe von 1933, erschienen 2019 im Droste Verlag, Düsseldorf

„Mein blaues Wunder. Lebensmosaik eines Humoristen“, Hans Reimann, erschienen 1959

Neustädter Marktjournal, Ausgabe März 2007

Neusalzer Nachrichten, Heft 13/1960, Heft 73/1970 und Heft 179/1995

Schlesische Monatshefte, Nummer 3/1932

Archiv Glogauer Heimatbund e.V., Hannover

P.S. Der Film aus dem Jahr 1944 kann als DVD in einer Special Edition über den Glogauer Heimatbund bezogen werden. Preis €12,99 zzgl. Versandkosten.