Neuer Glogauer Anzeiger, Nummer 3, März 2020

Erinnerungen an das Heimatdorf Linden

mit Kolonie Morgenstern und Steinitz

Fortsetzung aus NGA 1/2020

Linden

Das Dorf lag an der Chaussee Glogau – Schlesiersee und war 25 km von Glogau entfernt. Die Bahnstation war Linderei.

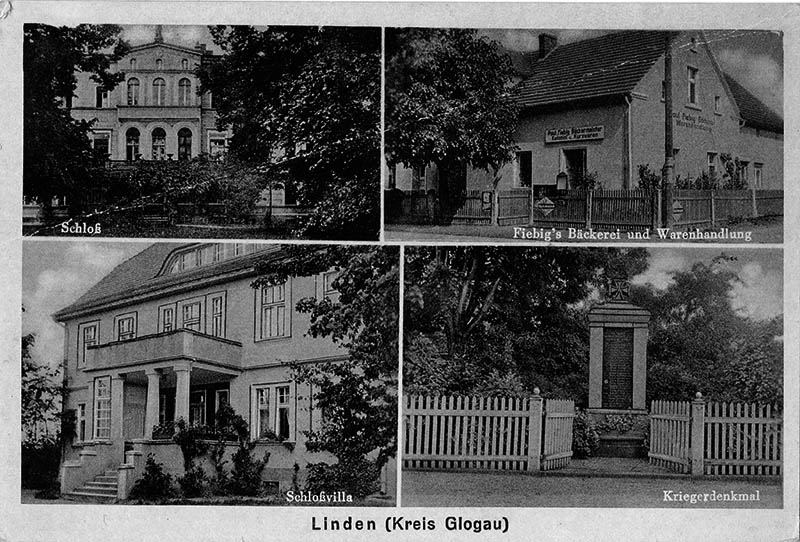

Ein freundliches Bauerndorf, war Ausgangspunkt zu schönen Wanderungen in das Gebiet der südlichen Seen der Nordschlesischen Seenplatte, und hatte zuletzt 537 Einwohner mit über 60 Bauernstellen und 10 handwerklichen B-trieben. Inhaber der Gaststätten waren: Gustav Müller, Frieda Müller und Frieda Stark in der Kolonie Steinitz. Besitzer des Dominiums war Johannes Heinze, Brennereiverwalter Max Rösler. Gärtner Peter Schymanski und Revierförster Max Anders. An der Schule am Ort lehrten Paul Riemer und Johannes Mühle.

Die Gemeindevertretung setzte sich 1943 wie folgt zusammen:

Bürgermeister: Bauer Emil Günzel;

Beigeordnete: Bauer Otto Rühr;

Gemeinderäte: Bäckermeister Paul Fiebig, Bauer Robert Kullmann, Landwirt Johannes Heinze, Bauer Herbert Pallaske;

Kassenwalter: Schuhmacher Emil Wenzel.

Linden war eigener Amtsbezirk. Amtsvorsteher war Landwirt Johannes Heinze.

Das Standesamt leitete Bauer Emil Günzel.

Lindener Allerlei drinnen und draußen

Es ist eine bekannte Tatsache, dass die deutschen Dörfer in Schlesien, auch die auf der rechten Oderseite, auf friedlichem Wege durch Kolonisten aus dem deutschen Westen, die einem Rufe der damaligen schlesischen Herzöge aus dem Hause der Piasten Folge geleistet hatten, gegründet worden sind. Es handelt sich dabei um einen Vorgang, der sich im 13. und 14. Jahrhundert abgespielt hat und der in Bezug auf das Dorf Linden vermutlich etwa in das erste Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts fallen dürfte. Dabei kann als sicher angenommen werden, dass auf dem Gründungsgelände von Linden schon eine armselige Ortschaft mit polnischer Bevölkerung bestand, als die neuen Siedler eintrafen, denn eine kleine Seitengasse des Dorfes hatte den Namen „Polnische Gasse" bis zuletzt beibehalten. Die großen, zumeist brachliegenden Landflächen gelangten damals zur Aufteilung, und es entstand eine wohleingeteilte Feldflur, die sich über die Jahrhunderte hinweg fast unverändert gleichfalls bis in die letzte Zeit erhalten hatte.

Foto: mit freundlicher Überlassung von Herrn B. Ratajczak, Dresden

Das Reihendorf Linden bestand sonderbarerweise fast bis zum Ende des 19. Jahrhunderts aus zwei Gemeinden, jede Dorfseite war eine selbständige Gemeinde und hatte ihren eigenen Gutshof, den Schlosshof und den Niederhof, so dass anzunehmen ist, dass der Ort in seiner frühesten Zeit unter zwei verschiedenen „Herrschaften" gestanden haben mag. Nach dem dreißigjährigen Kriege war der Ritter Hans von Rechenberg Herr von Linden, wie auf einer großen Grabplatte auf dem Kirchhof noch mühsam entziffert werden konnte. Schon bald müssen sich die Bewohner Lindens der Reformation Luthers gemeinsam angeschlossen haben, was später zur Folge hatte, dass die nachfolgenden Generationen mancherlei zu erdulden hatten, und zwar durch Gegenmaßnahmen, die durch die Habsburger, die damaligen deutschen Kaiser in Wien, begünstigt oder gar veranlasst worden sind. So wurden sie beispielsweise am 13. Januar 1654 ihrer Kirche enteignet nebst aller Ländereien, die zum Pfarramt gehörten, und das katholische Pfarramt in Tschepplau erhielt die Eigentumsrechte. Die Gemeinde blieb aber standhaft protestantisch, jedenfalls gab es sogar noch zu meiner Zeit nicht eine einzige katholische Familie im ganzen Dorf, außer der Glöcknerfamilie, die vom Pfarramt Tschepplau in Linden stationiert war und den Auftrag hatte, das Glockenläuten am Mittag und Abend zu besorgen und den Friedhof zu verwalten, auf dem sich übrigens nicht ein einziges katholisches Grab befand. Der Hauptbesitz der Kirche war die „Wiedemut", das Pfarrland, das sich als breiter Streifen zwischen den Bauernfeldern weithin erstreckte. Es wurde als begehrtes Pachtland von den Lindener Bauern und Kutschern bestellt und war eine gute Einnahmequelle für das katholische Pfarramt in Tschepplau. Die Lindener Kirche selbst wurde von den Kosaken im September des Jahres 1759 niedergebrannt. Auf dem leeren Kirchhofsplatz ist später ein hölzerner Glockenturm errichtet worden.

In Linden gab es keine einzige Familie, in der polnisch gesprochen worden wäre, auch unter den sogenannten „Hofleuten" nicht. Wenn einer polnisch verstand, so konnte man sicher sein, dass es sich um einen Knecht oder eine Magd von drüben aus dem Polnischen handelte. Auf einem der Jahrmärkte, z.B. in Schlawa, wurden sie von den Bauern „gemietet" und durch Überreichung eines Fünfmarkstückes für einen bestimmten Termin — es war in der Regel der 1. Januar, der „Sterztag" — zum Dienst verpflichtet. Sie stellten sich dann mit absoluter Sicherheit ein. Fast immer blieben sie einige Jahre in der gleichen Dienststelle, und obgleich sie fürs Jahr nur 30 bis 50 oder höchstens 60 Taler an Lohn erhielten, sparten sie in dieser Zeit meist einen Betrag, der für sie ein kleines Vermögen bedeutete. Freilich bekamen sie auch zwischendurch einmal ein Geldstück in die Hand gedrückt, beispielsweise das „Schwanzgeld", wenn ein Stück Vieh verkauft wurde. Ansonsten hatten sie keine Ausgaben, und die Geschenke, die schon bei der Vermietung vereinbart worden waren, mussten alles enthalten, was zum persönlichen Bedarf nötig war; zusätzlich erhielten die Mägde auch manches Stück, das sie für die spätere Aussteuer reservieren konnten. Schließlich sollte ja auch einmal geheiratet werden.

So kam eine Magd, die einige Jahre in der väterlichen Wirtschaft gestanden hatte und nun heiraten wollte, von einem Besuch in ihrem Heimatdorf nicht mehr zurück, doch erschien nach ein paar Tagen quietschvergnügt ihre jüngere Schwester, um die Stelle der älteren einzunehmen. Es bestand eben das beste Einvernehmen zwischen den Menschen, auch über die Sprachgrenzen hinweg.

Foto: mit freundlicher Überlassung von Herrn B. Ratajczak, Dresden

Mit frohem Schmunzeln denke ich noch heute an den alten Anton, der Jahr um Jahr bei uns erschien und als „Erntemann" tätig war. Im Juni kam er an. Eines Sonntags, wenn etwas später aufgestanden wurde, hatte er sich bereits auf dem Heuboden eingerichtet und war meist schon „hingenaus" auf der Wiese, wenn seine Anwesenheit festgestellt wurde und einer sagte: „Der alte Anton ist da." Die Mutter packte dann als erstes ein Frühstück in den Korb, ein kleines Fläschchen „Breslauer" gehörte dazu, und wir Kinder brachten es ihm. Die Freude war beiderseitig. Er war ein großer Freund aller Natur, freute sich über die vielen Steinschmätzer, Goldammern, Stieglitze usw. wie auch über die Moorfrösche und überhaupt alles Getier, das so zahlreich zugegen war. Hatte er etwas entdeckt, z. B. ein Vogelnest unter der Grasmahd oder einen Laubfrosch im Strauch oder die Haut, die sich eine Ringelnatter in einer Astgabel abgestreift hatte, so machte er uns Kinder darauf aufmerksam. Ich glaube, es lag an ihm, dass ich später selbst ein großer Naturfreund geworden bin. An warmen Sommerabenden — und andere gab es in der schlesischen Heimat kaum — saßen wir mit ihm zusammen auf der Hausschwelle und steckten die Füße in eine Holzbadewanne, wobei er uns aber mit seiner Tabakpfeife gehörig einnebelte. Er wusste offenbar viel und konnte viel erzählen. Am meisten Eindruck hinterließen seine Berichte über die „Sensenmänner", die während seiner Jugend im Polnischen als Aufständische umhergezogen waren und mitunter auch die Sprachgrenze überschritten und nachts deutsche Dörfer ausgeplündert hatten. Das war übrigens ein Thema, das auch von den Frauen, die damals noch im Winter zu „Rocken und Spinnabenden" oder zum „Federschleißen" zusammenkamen, eifrig durchgehechelt wurde, eben weil es so hübsch schaurig war. Doch ich will mich von unserem Erntemann verabschieden, und zwar mit der Wiedergabe einer heiteren Episode, die ich aber nur vom Hörensagen weiß, weil ich, als sie sich ereignete, noch zu klein war, um mitzuspielen.

Ein älterer Bruder von mir, der noch in die Schule ging, erschien eines Tages in einem der beiden Lindener Kramläden und verlangte — es war in der Zeit, als in den herrlichen Alleen des Dorfes die Kirschen gepflückt wurden — „für einen Taler Kirschen" Der Krämer schmunzelte und packte ihm solche für 5 Pf. in eine Tüte. Aber er staunte nicht schlecht, als der Kleine die Hand aus der Hosentasche zog und ihm einen richtigen Taler auf den Tisch hieb. Nun, es war ihm klar, dass da etwas nicht stimmte, so nahm er den Taler, um ihn baldmöglichst der Mutter zurückzubringen. Aber bei der Ladentür machte der Knirps kehrt, zog die andere Hand aus der Tasche und sagte: „Ach, gebt mir gleich noch einmal für ‘nen Taler Kirschen", und er knallte einen zweiten Taler auf den Ladentisch. „Wo hast du denn das Geld her?", rief der Krämer. Die Antwort lautete: „Ich hab noch mehr", und mit einem „Hatje" — adieu" — war er draußen. Bald erschien der Krämer bei der Mutter und erzählte die Geschichte, er bekam seinen „Böhm" für die Kirschen, und der kleine Wilhelm bekam eine Tracht auf den Hintern. Wie bereits erwähnt, hatte der Anton Bleibe und Lager auf dem Heuboden, eine andere Unterkunft lehnte er ab. Hier stand auch seine Holzkiste mit den Habseligkeiten und den aufgesparten Talern. Sie war meistens unverschlossen, aus ihr stammte also das Geld. Die noch verbliebenen Taler schien unser Wilhelm auch bereits als sein Eigentum zu betrachten, wie aus seiner Antwort an den Krämer zu entnehmen war.

Nach dem „Kartoffelsack" — so nannte man das Ende der Kartoffelernte — gab es zum Abend noch einmal ein Festessen, nämlich Schweinebraten und anschließend Mohnklöße, und am nächsten Morgen in aller Frühe war der Anton bereits auf dem Wege nach heimzu. Die Holzkiste blieb zurück und auch seine Sense, die gut gesichert an einer Wand hing.

Vom Heuboden aus machen nun die Gedanken einen Sprung über den geräumigen Hof hinüber zum Hausboden. Es war ein Arsenal für angesammelte Gegenstände aus vergangenen Jahrhunderten. War man die Treppe rauf, fiel der Blick zunächst auf die gehaltvolle Räucherkammer, die verständlicherweise immer unter sicherem Verschluss gehalten werden musste. Ihr gegenüber stand ein Ungetüm von Wäschemangel. Ein über zwei Meter langer Eichenkasten, der mit Zentnerlasten von Steinen und Eisen beschwert war, musste, falls er in Betrieb genommen wurde, hin und hergeschoben werden, wobei es dann im ganzen Hause rumpelte. Sodann fiel der Blick zunächst auf drei hohe Regale, die von unten bis oben mit blaueingebundenen Bänden von Akten, Amtsblättern, Zeitungen usw. ausgefüllt waren. In ihnen habe ich als Junge oft herumgestöbert und dabei natürlich am liebsten über die Kriege gelesen, die es seit 1740, also seit der Zeit des alten Fritz, gegeben hatte. Als der Vater nach vielen Jahren sein Amt als Gemeindevorsteher abgegeben hatte, wurden diese Aktenschränke abgeholt. Dahinter kam nun erst der eigentliche Bodenraum, zunächst der „Schüttboden", auf dem in der Regel der Hafer, das Futter für die Pferde, ausgebreitet lag. Gleich daneben standen eine Menge große Bunzlauer Tontöpfe, die „Plötschen", die mit dickem Pflaumenmus gefüllt waren, und dann folgten Regale für Äpfel, Nüsse, Zwiebeln, Gemüse und „weiß der Kuckuck", was sonst noch alles überwintert wurde. Hinten im Winkel lag ein ganzer Stapel trockenen Schilfrohres. An kalten Wintertagen, die ja für Schlesien charakteristisch waren, konnte man hier oft genug Scharen von Vögel, vor allem schwarzköpfige Rohrspatzen, überraschen, die sich hierhin vor der grimmigen Kälte geflüchtet hatten.

Das war natürlich nur möglich, wenn eines der Bodenfenster offengestanden hatte.

Doch nun sei an die eigentlichen Raritäten in dieser Schatzkammer gedacht. Sie lagen z. T. unbeachtet herum oder waren auch, wie dort die beiden alten Seeger — alte Pendeluhren — an einen Balken gehängt. Und wertvolle Stücke befanden sich wohlgeborgen in einer der bemalten Truhen, die durch mächtige gewölbte Deckel geschlossen waren. In einer lag auch eine alte Bibel, die ein Vorfahr väterlicherseits im Jahre 1623 von einer Wanderung aus Nürnberg mitgebracht hatte. Es war ein Prachtexemplar mit dickem Ledereinband und Messingbändern und ausgestattet mit vielen Bildern und farbig gedruckten Initialen. Während meiner Knabenzeit wurde in Linden noch Flachs angebaut, so kam es, dass es an allen Geräten, die zur Bearbeitung desselben erforderlich waren, nicht fehlte. Spinnräder, Hecheln, Spindeln usw., dazu die Einzelteile eines zerlegten Webstuhles waren vorhan

den nebst alten Gegenständen, deren Gebrauch mir fremd war. Doch bevor ich nun auch einen kurzen Blick in unseren Hauskeller werfe, sei noch von einem Erlebnis berichtet, bei dem der Boden eine Rolle spielte. Eines Sonntagsmorgens schickte mich die Mutter in ein Gemüsefeld, um einen großen Kopf Rotkohl zu holen. Ich ging sehr gern, weil dort zwischen Wiese und Wald mitunter Birkhähne zu sehen waren. Ich sah allerdings nichts, aber ein Stück hin lag ein Kleidungsstück, in dem ich die Winterjoppe unseres Nachbarn erkannte. Das interessierte mich, und ich untersuchte die Joppe. In einer Tasche steckte eine Kupfermünze, ein ZweiPfennigStück! Himmel — was tun? Ich hatte bestimmt noch nie gestohlen, sollte ich nun ein Dieb werden? Und wenn er es wusste und das Geldstück vermisste, was dann? Ob er es weiß? Mal abzählen! Dort ist ein Zweig mit Blättern. „Er weiß es — er weiß es nicht..., er weiß es nicht!" Mit Herzklopfen steckte ich den großen Schwarzen in die Tasche und machte, dass ich heimkam. Doch zu Hause plagte mich das Gewissen, nicht mal der Sonntagsbraten wollte mir schmecken. Also am besten, so sagte ich mir, du schaffst das Geld sofort wieder zurück, und das tat ich dann. Aber o weh, die Joppe war inzwischen abgeholt worden, und ich konnte es nicht mehr loswerden. Auf einem Umweg ging ich zurück, weil ich Angst hatte, der Nachbar könnte mich sehen und sich sein Teil denken. Ich überlegte, vielleicht wäre es am besten, ihm das Geldstück wiederzugeben und zu sagen, ich habe es gefunden. Aber dann würde ich ja meinem schweren Vergehen noch eine dicke Lüge hinzufügen, nein, das wollte ich auch nicht. Einfach fortwerfen?

Nein, auch das nicht. Dann kam mir der Gedanke, es zunächst einmal auf dem Hausboden zu verstecken und Weiteres abzuwarten. Und das Weitere stellte sich schon in der folgenden Nacht ein.

Ich hatte einen furchtbaren Traum. Während ich in unserer leeren Scheune auf einer losen Stange hoch über der Banse sitzen musste, wurde Gericht über mich gehalten und der entsetzliche Urteilsspruch gefällt: „Er kommt in die Hölle!" Beelzebub grinste und gierte schon nach mir. Am nächsten Tage wagte ich nach langem Zögern, auf den Hausboden zu gehen, um das Geldstück endgültig zu beseitigen. Doch welch eine Überraschung gab es da! Es war weg, spurlos verschwunden! Es dauerte einige Tage, ehe ich mich über alles beruhigt hatte. Was aus dem Kupferstück geworden ist, habe ich nie erfahren; wahrscheinlich habe ich es in der Erregung an einer falschen Stelle gesucht! Der Aufenthalt auf dem großen Hausboden war immer mit einer gewissen geheimnisvollen Spannung verbunden, und es wurde vermieden, diese Räume nach Einbruch der Dunkelheit noch einmal aufsuchen zu müssen.

Auch der Hauskeller, in den von der Küche aus eine Steintreppe hinabführte, hatte etwas Geheimnisvolles an sich, obwohl er hell genug und übersichtlich war. Da standen mehrere große Fässer, die für Pökelfleisch und Sauerkraut bestimmt waren, ferner die Regale und „Ständer" für Brot, Streusel und Mohnkuchen wie auch die zahlreichen Gefäße für Butter und andere Milchprodukte usw. Sehr unheimlich war mir, als ich noch nicht zur Schule ging, die eine Ecke, in der ein mächtiger runder Deckel aus Eichenholz lag, durch den ein uralter Brunnenschacht verdeckt wurde. Bei einem Umbau, dem auch der Backofen zum Opfer fiel, wurde der Schacht beseitigt. Aber als ich später Mörikes wundervolle „Historie von der schönen Leli" gelesen habe, musste ich immer wieder an unseren Hauskeller bzw. an den alten Brunnenschacht denken, diese Historie hätte sich auch in meinem Vaterhaus ereignen können, und die Alkove, in der das Spinnrad schnurrte, war auch vorhanden!

Die Morgenröte einer neueren Zeit in meinem Heimatdorfe Linden mag ungefähr mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts sichtbar geworden sein. Es wurden Briketts und Steinkohle gekauft, die Torfstiche auf den Steinitzer Wiesen verödeten, die Bauern begannen mit Kunstdünger zu arbeiten und, was wohl besonders wichtig war, es wurden Genossenschaften gegründet. Mein Vater war Mitbegründer der ersten Spiritusfabrik und der ersten Genossenschaftsmolkerei in Schlawa, ferner auch einer Druschgemeinschaft, die fortan ihre eigene Dampf und Großdreschmaschine besaß. Das machte Spaß, wenn das geschoberte Getreide, das in der Scheune keinen Platz mehr fand, später sogleich auf dem Felde ausgedroschen werden konnte. So war es bis dato nur auf dem großen Rittergut üblich gewesen. Da stellte sich dann alsbald der Getreidehändler, ein, um den Roggen aufzukaufen. Er erhielt aber nur einen Teil der Ernte, denn einige Wagenladungen voll pflegte der Vater nach Glogau zu fahren und sie dort dem „Fiskus" zu verkaufen. Es bedeutete eine der größten Freuden, wenn man da einmal in die Kreisstadt mitfahren durfte.

Schon bei Nacht und Nebel wurde angespannt und auf den Getreidesäcken, in eine Wolldecke eingehüllt, Platz genommen. Es war mitunter entsetzlich kalt, doch machte das wenig aus, denn die Erwartung der kommenden Dinge war ja viel zu groß. Zu sehen gab es aber erst etwas, wenn der Morgen anbrach. Da kam links drüben der Bahnstrang. Es wurde als besonderes Glück gewertet — wie bescheiden waren wir Kinder damals noch! —, wenn auch ein langer Güterzug vorbeirollte, dessen Wagen gezählt werden konnten. Nach stundenlanger Fahrt war das Stadtgebiet endlich erreicht, und der Wagen rumpelte über die ersten Brücken bis auf den „Dom". Vor der großen Oderbrücke musste am Zollhaus gehalten werden, und der Zöllner streckte an einem langen Stab einen Geldbeutel zum Fenster heraus für den Brückenzoll, der zu entrichten war. Inzwischen befand sich unser Wagen bereits in einer ganzen Wagenreihe, denn aus verschiedenen Richtungen trafen die Fuhrwerke jetzt ein. Eine unerwünschte Verzögerung konnte eintreten, falls ein Oderdampfer unter der Brücke passierte, dann musste das Mittelstück der Zugbrücke emporgezogen werden, und es dauerte eine ganze Weile, ehe die Durchfahrt wieder geschlossen war und die Wagenkolonne anfahren durfte. Die Abwicklung des Geschäftes beim Fiskus ging schnell vonstatten. Sobald der Vater vom Büro zurückkam, stellte sich eine Schar von wahren Helfern ein, und nach kurzer Frist waren die schweren Säcke auf dem Speicher ausgeschüttet. Jetzt wurde auf den Dom zurückgefahren, wo sich die Gastwirtschaft befand, in der ausgespannt wurde, und es begann der angenehmere Tagesabschnitt, zunächst mit einem ergiebigen Frühstück. Ich erhielt noch eine Mark, und wir gingen in die Stadt zurück, um Einkäufe zu besorgen. Mich zog es besonders in eine Eisenhandlung, über deren Eingang ein blecherner Fisch an einem Angelhaken etwas hin und her schwankte, ein Geschäftszeichen, das mich ganz besonders ansprach. Hier wurde auf alle Fälle Angelgerät gekauft, mitunter auch ein einfaches Taschenmesser. Aber auch der Aufzug der Hauptwache auf dem Marktplatz durfte in der Mittagszeit auf keinen Fall versäumt werden. Kam alsdann in der bedeutenden Garnison gar noch eine Regimentskapelle mit schneidiger Marschmusik vorbeigezogen — das schien an Markttagen, an denen stets viel Landvolk in der Stadt weilte, besonders üblich zu sein , so bedeutete das einen besonderen Höhepunkt des Stadterlebnisses. Nach erfolgter Heimfahrt hieß es auf alle Fälle: „Es war aber schön in Glogau!"

Waren die Fahrten nach Glogau eine besondere Einlage im Jahresablauf, so gehörten die Besorgungsgänge in die Kleinstadt Schlawa fast zum alltäglichen Tagesablauf. Wie oft mag ich wohl die 3,5 km lange Strecke dorthin zurückgelegt haben? Und doch war jeder neue Gang etwas Besonderes und wurde mit neuen Erwartungen unternommen. Dabei war der Weg, die Chaussee, die von Glogau ausging, am interessantesten bei der Sache, denn in dem Städtchen selbst bot sich für einen Jungen nichts Anziehendes, sofern nicht zufällig Jahrmarkt oder Schützenfest war oder ein Gang durch den Park zum gräflichen Schloss und Schlawaer See unternommen werden konnte. Aber auf der Straße! Schon beim Dorfausgang begann es. Links war die Schegner, rechts die Brusemühle mit dem alten strohgedeckten Wohnhaus. Von diesem Dorfende wussten die alten Leute bei Spinnabenden viel zu erzählen, denn hier pflegte in den heiligen zwölf Nächten der Nachtjäger mit seinen Hunden zu erscheinen und an die Fensterläden zu klopfen, aber der alten Brusen machte das nicht viel aus, denn sie wusste, wie man sich in solchem Falle zu verhalten hat und was man sagen musste. Wir Jungen lachten natürlich über derartige Geschichten, und doch hätte wohl kaum ein einzelner gewagt, dort auf dem Steinhaufen meinetwegen, der gleich bei der Windmühle lag, die Stunden um Mitternacht zuzubringen.

Weiterhin kamen links die „kleinen", rechts die „großen Tannen", vor den großen aber erst ein ausgedehntes Stück Brachland, das die „Sahara" genannt wurde. Hier habe ich als Siebenjähriger an einem Sommertage die Kornmuhme gesehen. Sie kam auf einem schmalen Rand zwischen einem Kornfelde und der Sahara hergeschritten, trug ein Bündel auf dem Rücken und war kleiner als ich. Am merkwürdigsten an ihr war der schwarze Strohhut auf ihrem Zottelhaar; der Hutdeckel saß nur ganz vorn fest und klappte im übrigen bei jedem Schritt jeder Kopfbewegung nach oben und unten, und so etwas hatte ich noch nie gesehen. Sie schritt vor mir über die Straße, aber ohne mich zu beachten, und verschwand dann auf der anderen Seite wieder in einem Kornfeld. Ein Jahr später war ich einmal mit ein paar größeren Kindern tief in der Carolather Heide zum Beerensuchen, ich traute meinen Augen kaum, als ich sie hier plötzlich in der Nähe des Wildgatters wiedersah. Sie hatte denselben Strohhut auf, und sein Deckel klappe wie damals auf und ab, auf und ab! Sie gewahrte uns und fing an, uns zu beschimpfen. Das war uns unheimlich, so dass wir uns entfernten. Als wir ein paar Tage später noch einmal in die Heide gingen, aber an eine andere Stelle, tauchte sie nicht mehr auf, aber der schwarze Hutdeckel wurde von uns zwischen den Beerensträuchern gefunden. Keines von uns Kindern wusste, wer die kleine Hexe war, aber man konnte sie schon für eine Hexe halten.

Die Gegend um die großen Tannen herum war recht geheimnisvoll. Auf ihren grünen Moospolstern lagerten mitunter „verdächtige" Wanderburschen, und auf einem bestimmten Platz kampierten wiederholt die Zigeuner. Unweit dahinter befand sich der Teich, in dem die Große Rohrdommel ein verstecktes Leben führte, dieselbe, deren glockenartige Rufe am Abend weit durch die Gegend schallten.

Hatte man die großen Tannen hinter sich, so erblickte man einen Hügel, den Fraunsberg, an dessen Fuß die Straße durch einen breiten Fahrweg, der von Rädchen kam, überquert wurde. Das war ein in allen Dörfern rundum berüchtigtes Straßenkreuz, ein Platz für Hexen und Gespenster, von dem die absonderlichsten Schauermärchen erzählt wurden. Wehe jedem, der in mitternächtlicher Stunde diese Stelle passieren musste!

Auf dieser Straße Glogau — Schlawa spielte sich der geringe Verkehr ab, der unser Dorf berührte. Während die „Fechtbrüder", die es damals noch reichlich gab, aus beiden Richtungen aufzutauchen pflegten, kamen andere Personen etc. immer von der gleichen Seite an. So erschienen die stets mit Freude begrüßten böhmischen Musikanten von Glogau her, desgleichen die Hausierer mit ihren Quirlen, Mäusefallen usw. wie auch die Leierkastenmänner und die Seifen und Leinenhändler mit ihren Planenwagen. In umgekehrter Richtung, von Schlawa her kommend, zogen die Zigeuner, auch die Bären und Kameltreiber durchs Dorf. Zu den Stammgästen von dieser Seite her gehörten der Ferkelmann, der Lumpenmann und der Fischhändler. Beide letzteren erschienen mit einem Hundegespann und verkündeten ihr Kommen mittels einer Blechflöte, auf der sie ihre uns gut bekannten Signale bliesen. Von dorther stellte sich ab und zu auch ein Wanderzirkus ein, auf alle Fälle aber alljährlich der Karussellmann, der dann eine Woche lang einen frohen Kindertrubel im Dorfe auslöste. Wenn es dabei auch etwas über die „Böhme", „Sächser" und Kupferpfennige ging, die man als Junge im Portemonnaie führte, so war das nicht gar so tragisch, denn es kam ja auch der Handelsmann mit seinem Wagen durchs Dorf und dafür sorgten wir Kinder schon, dass wir etwas zu verschachern hatten!

Es war eine frohe unbeschwerte Jugendzeit, die ich in meinem Heimatdorf Linden verleben durfte!